企業において「問題社員」への対応は避けられない課題の1つです。

不適切な言動や業務不履行、ハラスメント行為などが発生した場合、適切に対応しないと、職場環境の悪化や他の従業員のモチベーション低下につながる可能性があります。労働審判や訴訟に発展することもあります。

このような問題社員の対応にあたっては、「報告書」を作成することが極めて重要です。

そこで、今回は、問題社員対応における報告書の役割や必要性、具体的な作成方法、注意点について解説します。

目次

最初に、問題社員対応における報告書の重要性について解説します。

報告書は、問題社員に関する事実関係を整理し、対応の履歴を記録するための重要なツールです。

問題行動を指摘し、適切な改善を促すためには、感情的な判断ではなく、客観的な事実に基づいた記録が必要です。また、問題行動が継続する場合には、後々、懲戒処分や解雇などの判断の根拠となります。

さらに、報告書は経営陣や人事部、弁護士など関係者との情報共有のための基礎的な資料となり、組織としての適切な対応を支えるのに重要な役割を果たします。

報告書を作成することでられるメリットには、次のものが挙げられます。

問題社員の行動や経緯を時系列に沿って明確に記録する役割があります。

後のトラブルや労働審判・訴訟などの法的紛争に備えて、企業側の対応が適正であったことを証明する証拠となります。

人事部門や経営者が正確な情報に基づいて、問題社員にどのように対応するかについて意思決定を行うことが可能となります。

他の従業員に対しても公平な対応が行われることを示すことが可能となり、組織の信頼を高めることに役立ちます。

問題社員対応が裁判や労働審判に発展すると、企業が当該社員に対してどのような対応を取ったのかを証明することが求められます。

証拠が不十分な場合には、企業側に不利な審判や判決が下る可能性もあります。そのため、問題行動の記録や対応の経緯を詳細に残すことが非常に重要となります。

【参考】従業員からマタハラに関する相談を受けたら?企業が最低限対応すべき方法について

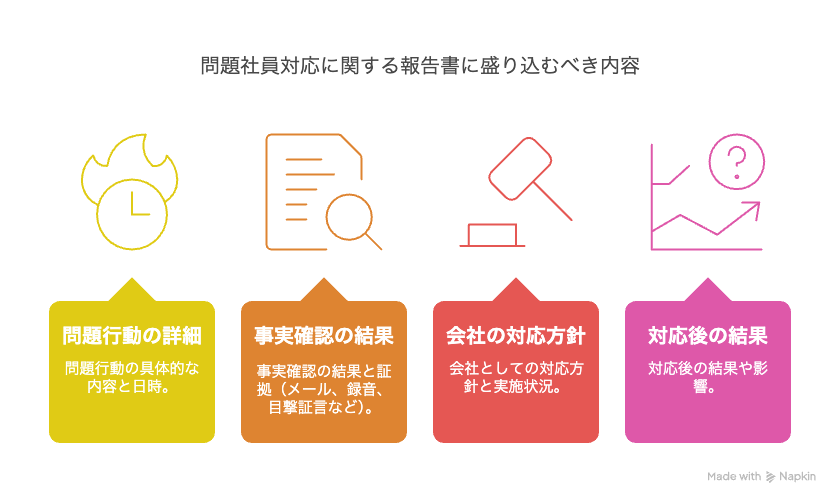

では、問題社員対応に関する報告書にはどのような内容を盛り込むべきでしょうか。

問題社員の言動や行動について、具体体な内容や日時を記載し、客観的に記録します。

例えば、「2024年3月15日10時、○○氏は会議中に同僚の発言を遮り、『×××』という暴言を吐いた。」などと記録することが必要です。

問題行動があった場合、関係者からのヒアリングや証拠収集をすることが必要です。

例えば、会議に出席するなどして、当該社員の言動を目撃していた他の社員からの目撃証言をヒアリングしたり、メール・チャット履歴、録音データ、監視カメラ映像などを確認することが求められます。

証拠や証言に基づいて事実確認をした後は、問題社員に対するこれまでの注意・指導の実施状況を確認し、改善指導書や警告書の発行を行ったり、必要に応じて配置転換や懲戒処分を行うこととなります。

会社において問題社員に対して必要な対応をしたのち、当該社員の問題行動が改善されたか、あるいは継続しているのかについて経過観察をし、会社の対応がどのような影響を及ぼしたか確認します。

【参考】問題社員への対応方法とトラブルの予防策について弁護士が解説

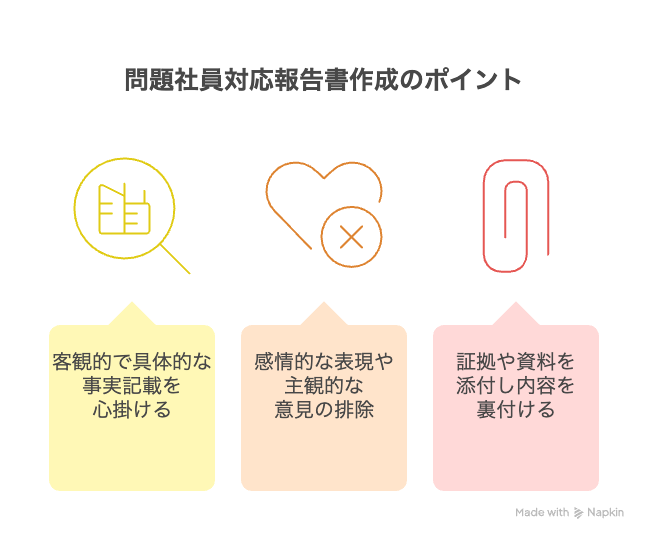

問題社員対応報告書作成のポイントは以下のとおりです。

単にその社員について「問題がある」といった曖昧な表現ではなく、具体的にいつどのような言動があったかといった客観的な事実を記載することが必要です。

問題社員の言動に対する報告者自身が感じていることをそのまま書いてしまっては、表現が感情的になり意見も主観的なものとなるため、説得力がありません。

このような記載は排除すべきです。

具体的な事実については、発言の録音データや反訳文、メールの写しといった証拠資料を添付して事実を裏付けることが求められます。

【参考】ハラスメント調査報告書の書き方のポイントとは?人事担当者が知っておくべきポイント

報告書の作成にはどのような法的リスクがあるでしょうか。

事実誤認をしたり具体的な事実を書かずにあいまいな記述をすると、問題社員からの反発を買うこととなり、会社側に対する法的措置を採られるなどトラブルを招くリスクがあります。

報告書には問題社員の個人情報に関する記載が含まれるため、関係者以外に情報が漏れないよう、個人情報保護法を順守し、報告書を適切に管理することが求められます。

不適切な表現や偏った評価を行うと、問題社員からの反発を招くだけでなく、他の従業員からも会社に対する不信感が生じ、トラブルが拡大する懸念があるため、中立公平性を保つことが必要です。

【参考】問題社員に対する指導方法の最適な対応策とは?労務トラブルに発展する前に注意すべきこと

以下では、問題社員対応における報告書の活用例について解説します。

報告書に記載された内容を会社の上層部や顧問弁護士などと共有して、これに基づいた協議により、適切な処分や対応方針を決定することに役立ちます。

労働審判や裁判では、主張を裏付ける「客観的な証拠」が求められます。証拠に基づいて客観的な事実を記載した報告書は、企業側の主張を裏付け重要な防御材料になります。

客観的な事実を記載した公正な報告書に基づいて公正な対応を問題社員に行えば、他の従業員に対して、会社が問題行動に対して公平な対応をしていることを示すことができるため、職場の秩序維持に役立ちます。

【参考】労働審判申立書が届いたらどうすれば良い?労働審判における企業の対応方法

以下では、問題社員の対応を弁護士に相談するメリットについて解説します。

先にも述べたように報告書は内容や表現によって、問題社員などからの反発を招き、法的なトラブルが発生するリスクがあります。

弁護士に相談することで、このようなリスクを最小限に抑えた適切な表現を用いた報告書を作成することができます。

問題社員に対してどのような対応を企業がすべきかの方向性は、報告書の内容によって決まります。

弁護士に相談すれば、企業にとって最適な対応方法を専門家の視点でアドバイスしてもらうことが可能です。

問題社員とのトラブルが労働審判や訴訟に発展した場合、弁護士に企業の代理人となってもらうことで、書面や証拠の作成提出に対応してもらえるほか、審判や訴訟において経営者がどのように発言をすればよいかなどのアドバイスをしてもらうことも可能です。

【参考】労働審判について弁護士に相談するメリットとは?迅速に対応することで防止できるリスク

これまで見てきたところからわかるとおり、問題社員への対応は、事実関係を客観的に整理した報告書を作ったり、問題のある処分をしないようにするなど慎重な対応を求められます。

このような対応は法的な側面から判断する必要があり、専門家の視点が欠かせないといっても過言ではありません。

当事務所は、問題社員対応に精通しており、企業が対応に苦慮している問題社員について、報告書の作成から最終的な対応策までトータルでサポートすることができます。

問題社員対応でお困りの経営者の方は、是非お気軽に当事務所にご相談ください。

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。