新着情報 NEWS & TOPICS

目次

労働審判の基本概要

労働審判制度とは?迅速な紛争解決を目指す仕組み

労働審判とは、裁判官1名と労使団体から推薦された労働審判員2名の計3名で構成される労働審判委員会が担当する手続きです。

調停による合意を試み、合意ができれば和解成立、合意できなければ審判へ移行します。

多くのケースでは労働者側が労働審判を申し立て、会社(使用者)側は申立てを受けた相手方として参加します。

労働審判の対象となるトラブル(解雇、未払い賃金、ハラスメントなど)

労働審判は、会社と労働者個人との間の紛争を対象としています。

解雇や雇止めによる労働契約の存否、給与や残業代の請求、ハラスメントによる損害賠償請求などが典型例です。

会社と労働組合との集団的労使紛争や、同僚や上司を相手とする個人間の紛争は労働審判の対象に含まれません。

労働審判と裁判の違い:スピード感と柔軟性の比較

労働審判も裁判所で行う手続きですが、通常の裁判とは全く別物です。

裁判であれば複数回にわたり裁判期日が設定され終了まで1年以上を要するケースも珍しくありませんが、労働審判では3回以内の期日で終了します。

そして、通常は第1回の期日で裁判所が心証を形成し調停が行われるので、実質的に審理されるのは1回目の期日のみです。

そのため、労働審判は非常にスピーディに進み、裁判よりも早期に終了します。

また、労働審判は法的な事項のみならず事案解決のために相当と認める事項を盛り込むことができるので、通常の裁判よりも柔軟性・自由度が高いです。

【参考】労働審判制度とは?企業経営者が知っておくべき基本情報と対応に関するポイントを解説

労働審判を受けた際の企業への影響

金銭的リスク:未払い請求や賠償金の支払い

労働審判では未払賃金や賠償金を請求されるケースが多いです。

適切に対応・反論しないと、高額な賠償金等の支払を強いられるリスクがあります。

時間的負担と業務への影響

労働審判が申し立てられたら、申立てに対する反論を行わなければなりません。

事実関係の確認、資料の精査、法律論の構成等の準備が求められます。この点は通常の裁判と同様ですが、労働審判はスピード重視で進みますので、第1回期日までに反論とその証拠を全て出し切る必要があります。

通常の裁判であれば小出しにすることもできますが、労働審判では第1回期日までに全て出し切なれければなりませんので、第1回期日までの短期間で準備することになります。

第1回期日は、申立日から40日以内の日に設定されます。

しかも、会社の都合に関係なく一方的に設定されてしまいます。

会社側は通常業務に加えて労働審判の対応も強いられますから、時間的負担は重く、業務への影響も大きいでしょう。

従業員間の信頼低下や企業イメージへの悪影響

労働審判は裁判と異なり非公開の手続きですが、人間の口に戸は立てられません。

従業員の誰かが会社に対して労働審判を申し立てたことが従業員間で広まり、信頼関係に影響を出るおそれは否定できません。

それがさらに世間に広まれば、企業イメージの低下を招くリスクもあります。

【参考】労働事件における非弁行為の基準とは?社労士が知っておきたい3号業務と弁護士業務の区別について

労働審判における弁護士の役割

申立書の内容精査と法的根拠の分析

まず、労働者側が提出した申立書の主張や請求とその法的根拠を分析します。

申立書は通常の裁判でいうところの訴状に当たるもので、申立書には労働者側が何をどういった根拠で請求しているのかが記載されています。

反論をするためには申立書の分析が不可欠です。

弁護士は法的な観点から主張の内容と根拠を分析し、反論の筋道を立てていきます。

証拠収集や企業側の主張の整理

申立書に記載されている労働者側の主張や請求内容を分析し、会社側の主張を法律論として整理していきます。

会社が抱いている申立人である労働者に対する不満(遅刻が多い、まじめに働いていない)を述べても有効な反論とならない可能性が高いので、会社側の主張や反論もきちんと法的理論として構成しなければなりません。

そして、主張を根拠づける証拠も重要ですから、主張を裏付ける証拠の収集を会社へ要請します。

会社側だけでは社内のどこをどのように探せばよいか見当をつけることも難しいでしょうから、どのような証拠が必要となるのか凡その当たりをつけることも弁護士の役割です。

審判期日での代理人としての交渉対応

労働審判の審判期日当日は、裁判官、労働審判員、申立人である労働者(及び労働者側弁護士)との口頭審理により行われます。

弁護士は、会社の代理人として主張反論や交渉といった期日当日の対応も行います。

会社の担当者や決済権者も同席するケースが多いですが、弁護士がメインで対応するので、会社側出席者の負担を大きく軽減できるでしょう。

【参考】労働審判申立書が届いたらどうすれば良い?労働審判における企業の対応方法

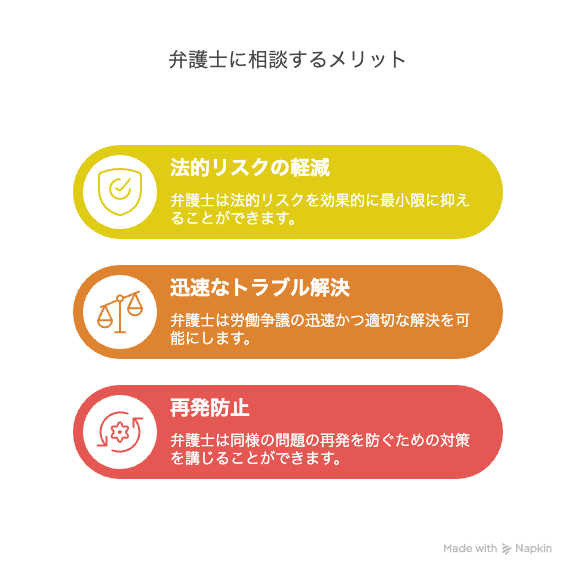

弁護士に相談するメリット

法的リスクを最小限に抑えられる

労働審判はスピーディに進みますので、短期間で適切な反論をしていく必要があります。

反論が不十分だったり第1回期日までに間に合わないと、裁判所が会社不利の心証を形成し、結果として高額な賠償金や未払賃金の支払を強いられるといったおそれがあります。

弁護士に依頼すれば、申立書の分析から期日当日の交渉対応まで一連の流れを適切に進められますから、法的リスクを最小化できます。

労働審判の迅速かつ適切な解決が可能

弁護士は労働審判の特徴や進め方を理解していますから、労働審判のスピード感を意識しつつ充実した準備を行えます。

これにより、紛争の迅速かつ適切な解決が期待できるでしょう。

労働審判に精通している弁護士であれば、敗色濃厚な労働審判でも、早期に解決金を支払う代わりに請求額を減額してもらうといった交渉テクニックを駆使することで会社のダメージを低減することもできるでしょう。

トラブルの再発防止策を講じられる

労働審判の経験をムダにしないためにも、再発防止策は重要です。

弁護士へ依頼すれば、労働審判の発端となった原因を調査分析し、就業規則の改正やハラスメント講習といった再発防止策も講じられます。

【参考】顧問弁護士とは?顧問弁護士との契約内容の基礎知識と活用のメリット

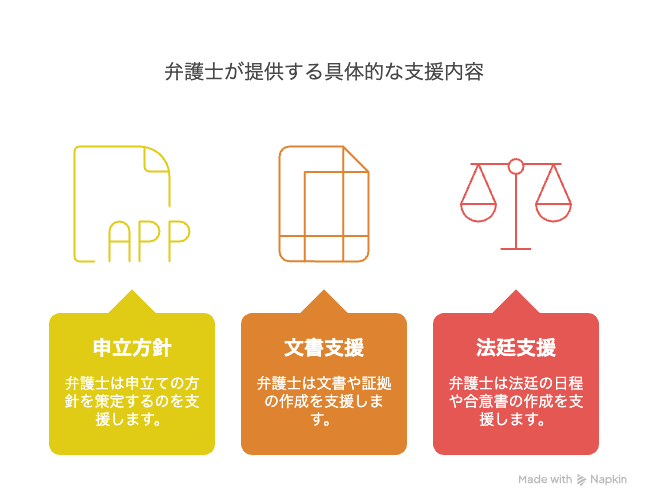

弁護士が提供する具体的な支援内容

申立書への対応方針の策定

申立書を分析した上で、反論を法的に構成し証拠による立証を行います。

紛争の最終的な解決方法も初期段階で筋道を立てます。

答弁書や証拠書類の作成サポート

第1回期日までに反論を記載した答弁書を裁判所を提出することになります。

弁護士は答弁書の作成を行い、収集した証拠を裁判所へ提出するための取りまとめも行います。

期日当日の対応と合意書の作成

労働審判の期日当日の裁判官や労働者側との口頭でのやり取りを行います。

裁判官や労働審判員から調停案の提案を受けた際はその内容が妥当か、妥当でない場合は対案の提案等も行います。

合意が形成できれば合意書を締結へ進みますが、このときも適切な合意書となるよう対応します。

【参考】労働審判申立書が届いたらどうすれば良い?労働審判における企業の対応方法

労働審判の対応に関するご相談は弁護士法人山本総合法律事務所へ

労働審判は、第1回期日までの短期間で集中的に準備を行わなければなりませんから、労働審判を申し立てられた会社には大きな負担がのしかかります。

準備が不十分だったり、期日当日にきちんとした対応ができないと、高額の未払賃金や賠償金の支払を強いられるおそれが高くなってしまいます。

労働審判に適切に対応して会社を守るためにも、労働審判への対応は弁護士へ依頼するのが必須といっても過言ではありません。

お気軽に

ご相談ください

CONTACT

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。