近年、労働者と企業の間の労働紛争が増加しており、解決手段として「労働審判制度」が注目されています。

労働審判制度は、訴訟よりも迅速かつ柔軟な解決を目指すことができますが、一方で、企業には適切な対応が求められます。今回は、労働審判制度の基本概要から企業側の対応のポイントまで解説していきます。

目次

最初に労働審判制度の概要について解説します。

労働審判制度は、労働者と企業の間の労働紛争を迅速に解決するための手続です。

2006年に施行された労働審判法に基づき、地方裁判所に設置された労働審判委員会が審理を行います。審理は原則3回以内で行われるため、訴訟に比べてスピーディーに解決を図ることができます。

労働審判制度の対象となる主なトラブルには、以下のものがあります。

労働審判と通常の訴訟には以下のような違いがあります。

労働審判は原則3回以内に終了し、おおよそ3か月程度を要します。

裁判は回数に制限はなく、終了までに1年以上かかることも珍しくありません。

手続開始時には、労働審判では申立書や答弁書を、訴訟では訴状や答弁書を提出し、主張の裏付けとなる証拠を提出しなければなりませんが、その後の手続負担は異なります。

労働審判は、後述しますが原則調停に付されて話し合いをするので、その後の主張立証の負担はあまりありません。

一方、裁判は、原則的に主張と反論を繰り返していくため、手続的な負担は労働審判に比べて大きくなります。

労働審判は、先にも述べた通り、原則調停に付されて話し合いを行って解決します。話し合いがつかなかった場合に、裁判官が審判を下します。

これに対して、裁判は、和解をする場合もありますが、判決が下されるケースも多いといえます。

労働審判は、裁判所の手数料や予納郵券等でおおよそ3万5000円ほどの費用がかかります。

これに対して、裁判は、請求金額によって手数料が異なり、請求金額が高いほど手数料も高額になります。

【参考】労働審判が企業に与えるダメージとは?迅速な対応を行うことでリスクを最小限にするための対応方法

労働審判は、以下のような流れで行われます。

労働審判の申立から第1回期日までの流れは、以下のとおりです。

企業側は、申立書の内容を確認し、適切な対応を迅速に行うことが重要です。

労働審判では、裁判官(労働審判官と呼ばれます。)1名と労働審判員2名(労働者側1名、使用者側1名)で構成される労働審判委員会が審理を担当します。

労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識を有する者の中から最高裁判所が任命します。

審判期日での審理内容は以下のとおりです。

申立書や答弁書に基づいて、労働者側と企業側の主張を確認します。

提出された証拠や期日での発言を元に事実関係を整理します。

労働審判委員会が調停案を提示し、労使双方が歩み寄っての解決を促します。

審理の結果、以下のいずれかの形で終了します。

労使双方が合意して調停が成立して終了します。

調停が成立しない場合に、労働審判委員会が審判を下します。審判の告知を受けてから2週間以内に異議申立てがなければ、審判が確定することとなります。

審判告知後2週間以内に異議申立てがある場合には、審判は失効します。

この場合、審判が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされ、訴訟に手続が移行します。

【参考】労働審判申立書が届いたらどうすれば良い?労働審判における企業の対応方法

では、労働審判制度にはどのような特徴やメリットがあるでしょうか。

労働審判制度の最大のメリットは、迅速に紛争が解決できる点です。

原則として3回以内の期日で審理が終わるため、調停が成立する場合や審判に異議申し立てがされない場合には、長期化しやすい訴訟と比較して時間的な負担が軽減されます。

先にも述べた通り、労働審判は、訴訟に比べて主張や立証の手続の負担が軽く、また、請求金額によっては手数料等の費用も抑えられます。

そのため、弁護士費用も訴訟に比べれば低額なことが多く、企業の経済的な負担が軽くなります。

労働審判では、調停による解決が目指されることが多いため、企業側にとっても一定の譲歩をしながら円満に解決できる可能性があります。

企業が労働審判を申立てられた場合、どのようなリスクがあるでしょうか。

労働審判で適切に対応しないと、企業側に不利な判断が下される可能性があります。特に、証拠を十分に提出しなかったり、整理しないで主張書面を提出したような場合には、労働者側の主張が認められやすくなります。

労働審判の結果により、企業が、損害賠償や未払賃金など、高額な金銭の支払いを命じられることもあります。また、紛争が公になることで、特に大企業では、企業の社会的信用が低下するリスクがあります。

労働審判をきっかけに、他の従業員が会社側に不信感を持ち、関係が悪化して、これに起因して職場環境の悪化を招く危険性があります。

【参考】従業員からの請求が急増!企業が理解しておくべき残業代の計算方法について

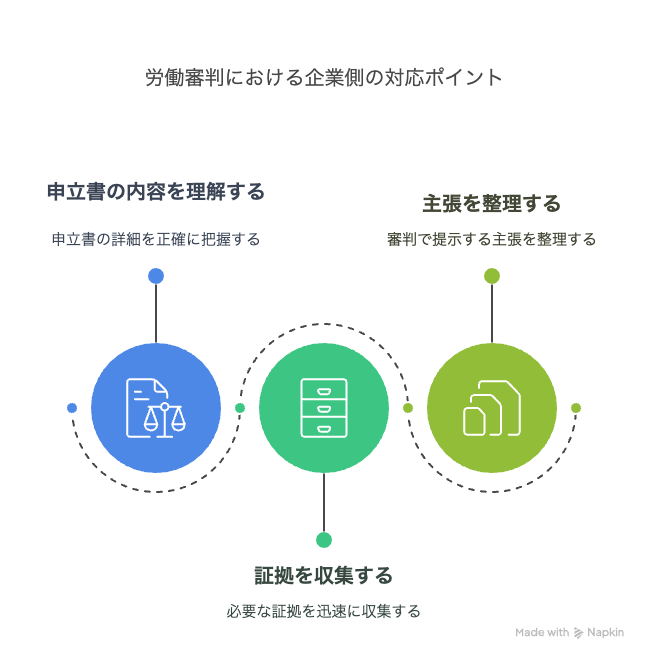

以下では、労働審判において企業側はどのように対応すべきかについて解説します。

労働審判の通知を受け取ったら、まずは申立書の内容を正確に把握し、争点を整理することが重要です。

このようなことを行うことにより、答弁書や証拠の収集を効率よく行うことができ、解決の見通しを立てることが可能となります。

契約書、給与明細、業務指示書など、証拠となる資料を迅速に収集し、主張を裏付ける準備を行うことが必要です。

証拠は多岐に及び、また量も多くなるので、しっかり整理しながら市準備することが重要です。

【参考】労働審判申立書が届いたらどうすれば良い?労働審判における企業の対応方法

労働審判では、3回という限られた回数・時間の中で主張を行うため、簡潔で説得力のある主張を準備することが求められます。

このことは調停の成立、ひいては迅速な解決につながることとなります。

労働審判は、話し合いを重視した手続であるとはいえ、企業側の主張が汲まれた調停や審判といった解決を導くためには、主張や証拠の整理を十分に行って臨む必要があります。

そして、証拠の量は多くなりがちで、主張も多岐に及ぶことが多いため、弁護士に依頼して、専門家の視点から効率よく対応してもらうことが有用といえます。

当事務所は、労働審判事件の経験が豊富であり、深い知見を有しています。

労働審判を申し立てられたり、あるいは労働審判申立の予告をされてお困りの企業経営者の方は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談下さい。

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。