解雇や未払賃金の請求などで従業員から労働審判が起こされることがあります。一度起こされると企業にとってはとても厄介な問題が生じます。

本項では、労働審判が企業に与えるダメージについて解説します。

目次

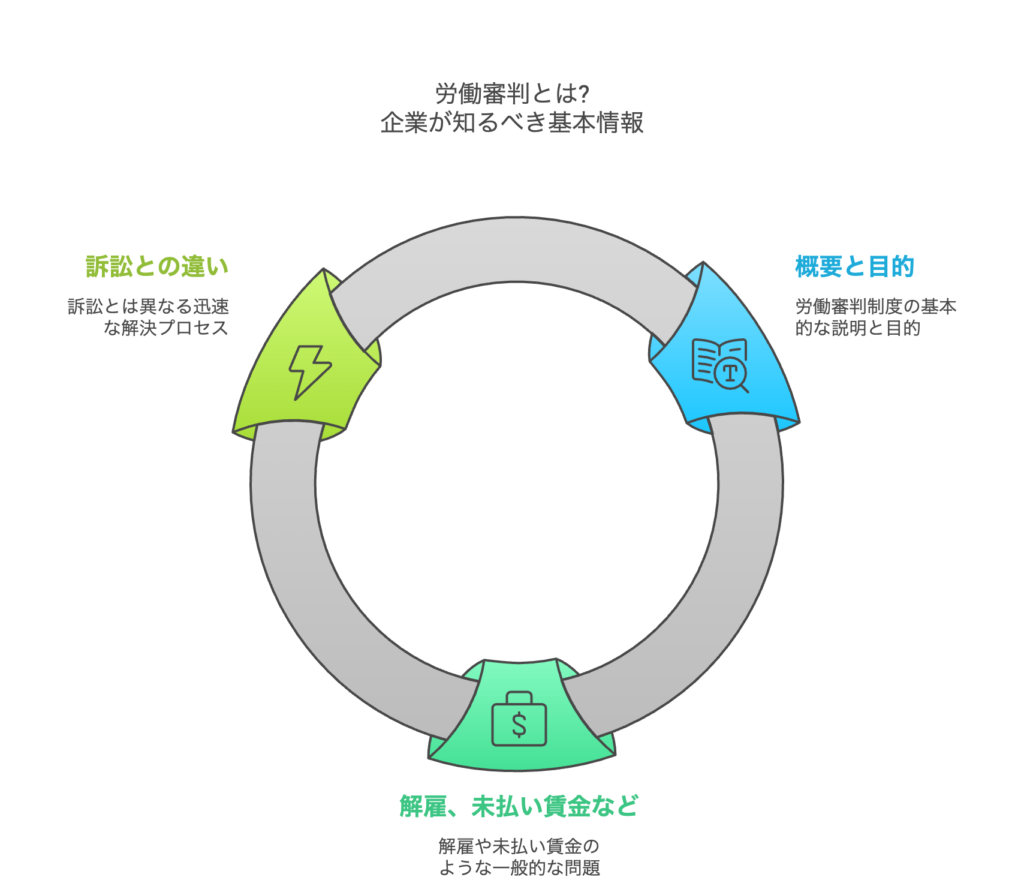

はじめに労働審判について企業が知っておくべき基本的な情報について解説します。

労働審判とは、企業と従業員間で発生した労働トラブルを裁判所における審判手続で解決するための制度です。

原則として3回以内の手続で審理し、話し合いによる解決(調停)を試みます。話し合いがつかない場合には、審判が下されます。

回数制限を設けて労使間の問題を迅速に解決しようという目的があります。

労働審判が提起される主なケースは、①解雇無効及び従業員としての地位の確認を求めるケース、②未払残業代などの未払賃金の支払いを求めるケースです。

解雇無効等を求めるケースでは、数か月から6か月分の賃金相当の解決金を企業側が支払うことで調停が成立して終了することが比較的多く、未払賃金のケースでも計算された未払賃金額の7割から8割程度の解決金を企業側が支払う内容で調停が成立して終了することが多いです。

先ほども述べたとおり、労働審判は労使間の問題を迅速に解決することを目的として設けられた制度です。

そのため、労働審判を起こされた後は、企業側も短期間のうちに審判に向けての準備をする必要があります。

例えば、労働審判が申立てられたら、原則として40日以内に第1回期日が指定されます。そして第1回期日の7日から10日前までに、企業側は反論を書いた答弁書と証拠を提出する必要があります。つまり、わずか3週間程度の間に証拠と反論を提出しなければならないのです。

訴訟の場合は、第1回の裁判期日までに間に合わなければ簡単な答弁書を提出して、詳細な反論や証拠は次回以降に提出すれば足ります。

そして、先ほども記載したとおり、労働審判は原則として3回の期日で審理を終え、この間に、調停を成立させるか、審判が下されて終了となります。

訴訟の場合は、そのような回数制限はありません。

そのため、裁判では終結までに1年以上かかることが多く、労働審判の7割は3か月以内で終了するという違いが生じます。

【参考】従業員からの残業代請求の時効はいつまで?請求リスクを踏まえた対処方法を弁護士が解説

労働審判を起こされると企業にどのようなダメージが生じるでしょうか。

先ほども解説したとおり、解雇問題も未払賃金問題も、最終的には企業側が解決金を支払って、金銭解決することが多いです。

残業代を支払わない期間が長いほど解決金は多額に上ります。また、給与が高い従業員から解雇無効を申立てられた場合には、支払うべき解決金が高額化する傾向にあります。

そのため、労働審判を申立てると、企業から多額の金銭が流出することとなり負担が大きくなります。

【参考】労働審判申立書が届いたらどうすれば良い?労働審判における企業の対応方法

先ほども述べたように、労働審判を申立てられたら、第1回期日の7から10日前までに答弁書と証拠を提出しなければなりません。これを怠って、手を抜いたものを出すと、その分不利になる可能性も高まります。

そのため、証拠資料を集め、ち密な反論を行う必要があり、対応に当たる経営陣は大きな時間を費やすこととなります。

労働審判を申立てられると、解雇した従業員との間でトラブルがあった、従業員に合法的な給与を支払っていなかったという事実が明るみに出ます。

大企業は社会的な信用を失いますし、取引先に知られれば今後の取引の継続に影響が出るかもしれません。

また、従業員に知られた場合には、士気の低下を招くリスクもあります。

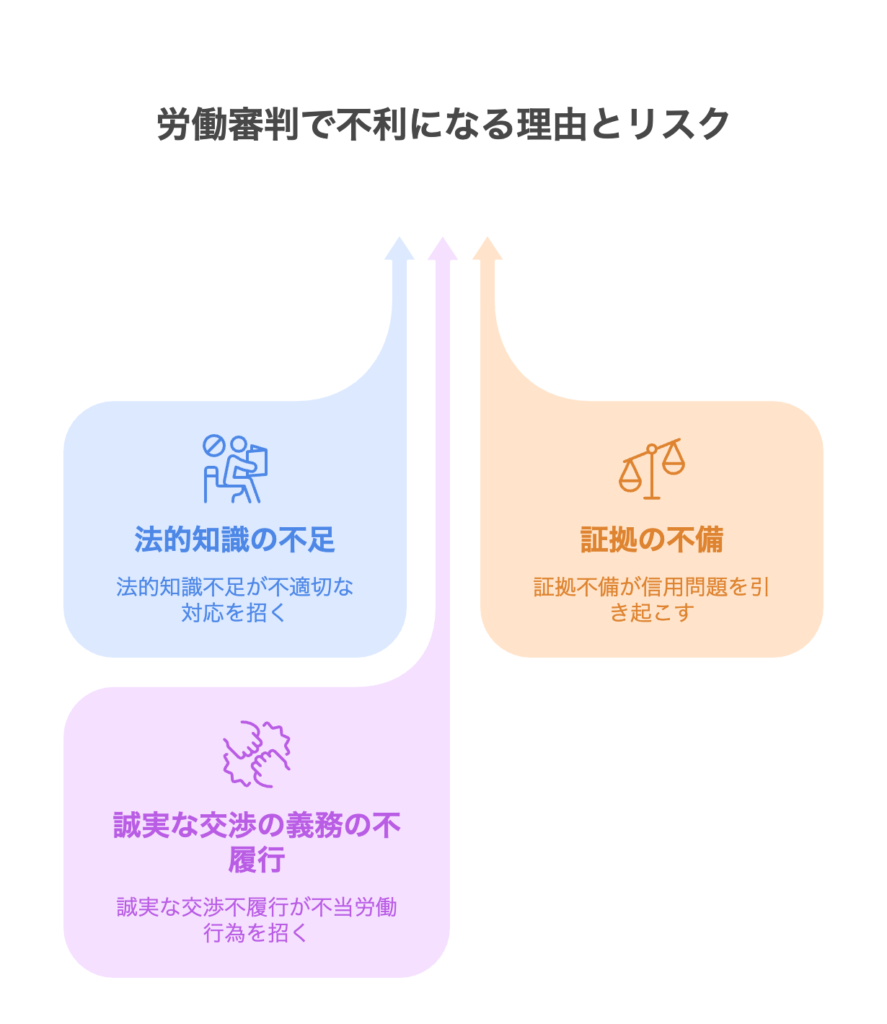

労働審判で企業側が不利になる理由やこれにより引き起こされるリスクにはどのようなものがあるでしょうか。

法的知識が不足したまま不適切な対応をして、裁判所からの信用をなくすことが、ひとつめに挙げられます。

例えば、固定残業代として毎月一定の金額を支払っているので問題がないなどと主張されることが度々ありますが、これは間違いです。

固定残業代を支払っていても、法定の残業代を超過している場合にはこれを支払う義務があります。

このような基本的な知識を知らずに対応すると裁判所は企業側に不利な心証を抱きます。

例えば、解雇理由になるような職務上の指導をした証拠がないことは、解雇無効について争う際に非常に不利です。

重要な証拠の不備は、企業側の主張の裏付けがないことを意味し、裁判所に不利な心証を抱かせることなります。

【参考】労働基準法をベースとした残業代問題への対処法のポイントとは?群馬県で残業代請求に関する対応は弁護士法人山本総合法律事務所へ

解雇無効や未払賃金の問題などについて、労働審判前に組合から団体交渉の求めがあったにもかかわらず、企業が誠実に対応しなかった場合には、誠実交渉義務違反として、裁判所から不当労働行為と認定され、不利になるリスクがあります。

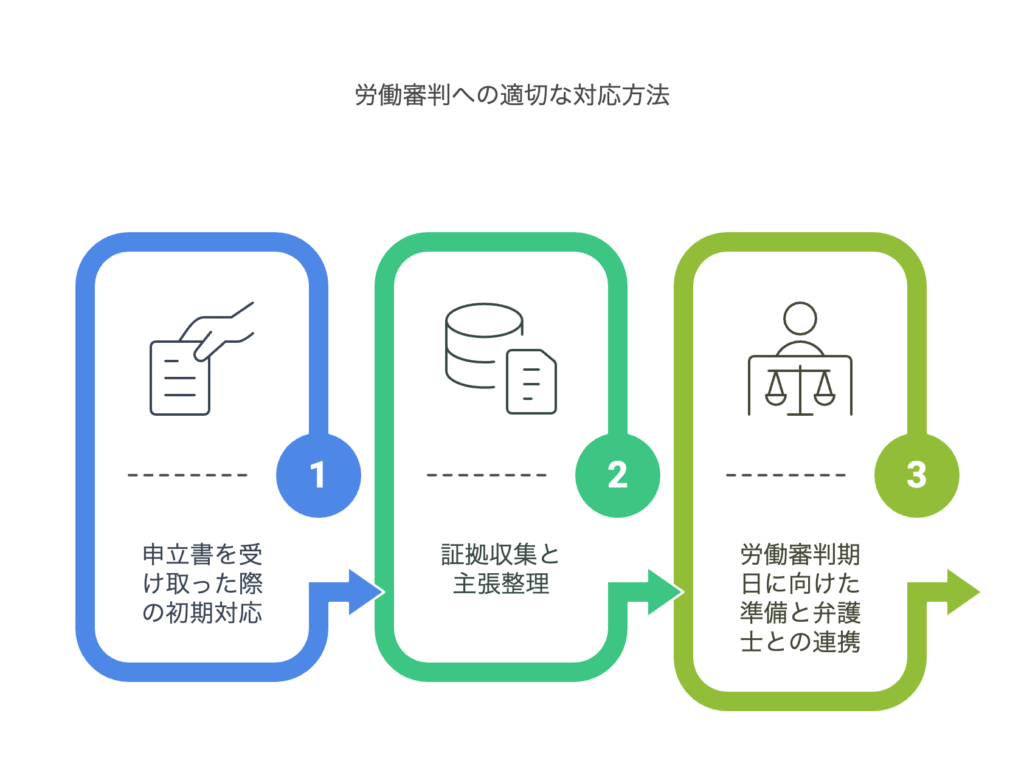

以下では、企業側の労働審判として適切な対応方法について解説します。

申立書を受け取った際には、第1回期日、答弁書の提出期限、申立書にどのようなことが書かれているかをまず確認しましょう。

これらの事項を確認してから、次の手順に取り掛かることとなります。

答弁書を提出するにあたって必要なことは、企業側の主張を整理し、これを裏付ける証拠を収集することです。

これらがおおむね完了したところで、答弁書の作成準備に取り掛かりることとなります。

【参考】労働審判申立書が届いたらどうすれば良い?労働審判における企業の対応方法

第1回の労働審判期日に向けては、依頼した弁護士と連携して、答弁書の作成を進めるとともに、期日でどのように対応するかを検討することが必要となります。

例えば、早期終結のために円満解決の方向で行くのか、それとも徹底的に争う方向性で行くのかなどを打ち合わせておくことが必要でしょう。

労働審判において弁護士はどのような役割を果たすのでしょうか。

弁護士は労働審判の対応を依頼されたら、申立書の内容を精査し、主張内容が企業側にとって受け入れ可能なものなのかどうかを検討したうえで、答弁書上でどのように反論するかなどの対応方針を考え、これを提案します。

企業側と対応方針についてすり合わせができたら、答弁書を作成するための証拠準備、法令や判例の確認・調査を行い、実際の反論に取り掛かります。

労働審判期日においては、企業側の代理人を務め、解決に向けて裁判官を介して、従業員とどのように交渉するか企業側と常時打ち合わせて、支援していくこととなります。

【参考】前橋で顧問弁護士をお探しの方へ

一度労働審判を起こされたら、その内容をフォローアップして、今後労働審判が起こされないように予防策を立てておくことが必要です。

そのために必要なことを解説します。

まず、就業規則や雇用契約を見直して、就業時間や賃金体系など、労働法制に違反している部分がないかを確認しておくことが必要です。

【参考】労働事件における非弁行為の基準とは?社労士が知っておきたい3号業務と弁護士業務の区別について

特に解雇問題などで労働審判などに発展するケースは、日頃、経営側と従業員の間でコミュニケーションがとれていないことが原因となっていることが少なくありません。

経営側と従業員とのコミュニケーションを強化し、トラブルが生じないよう予防できるようにしましょう。

労働条件や労働環境を管理して授業員が安心して働ける職場を整えるために定期的な監査を実施することも重要です。

労働審判を起こされると、答弁書の提出をする時間が短く、証拠の収集や答弁書の作成などで、企業の経営者は忙殺されることとなります。

弁護士にこれを依頼すれば、証拠を整理したうえで、どのように解決するのが望ましいかについて見通しをつけ、それに向けて答弁書を作成したり、審判時の対応をしてもらうことができます。

労働審判は弁護士に依頼するのが適しています。

当事務所は、労働審判に精通しております。労働審判を起こされてお悩みの経営者の方は是非お気軽に当事務所へご相談ください。

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。