新着情報 NEWS & TOPICS

カスタマーハラスメントは、対応した従業員に精神的なダメージを負わせるだけでなく、就業環境の悪化を招き、企業にとっては頭が痛いものです。

そして、近年は企業に対して、様々なカスタマーハラスメント対策を採ることが求められています。

そこで本稿では、企業が従業員をカスタマーハラスメントから守る対策について、幅広く解説します。

目次

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは

最初に、カスタマーハラスメントとはどのようなものかについて解説します。

カスタマーハラスメントの定義と具体例

カスタマーハラスメントとは、顧客等からのクレーム・言動のうち、要求の内容の妥当性を欠いているもの、要求を実現するための手段や態様が社会通念上不相当であり、それらによって従業員の就業環境が害されるものを指します。

近年の社会問題としての位置づけ

「お客様は神様です」という言葉があるように、日本では従前から顧客を大切に扱う風潮があり、カスタマーハラスメントに対しても企業側が一方的に我慢を強いられることが常態化していました。

しかし、上記の具体例からもわかるとおり、カスタマーハラスメントは、暴行罪や脅迫罪、威力業務妨害罪、強要罪などの犯罪に該当する可能性があるものも多分に含まれています。

そのため、民間各社においては、カスタマーハラスメント対策として、ポスターなどによる啓発活動を行ったり、従業員の名札の廃止や監視カメラの導入など、目に見える対策を打ち出しています。

また、後述するように政府や自治体も対策を始めています。社会全体がカスタマーハラスメントの防止に向けて動き出しています。

企業の安全配慮義務

次に企業に課される安全配慮義務について解説します。

労働契約法第5条の概要

平成20年3月1日に施行された労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めており、ここに労働契約における使用者の安全配慮義務が明文化されました。

通達においては、労働契約法第5条の内容について、以下のとおり説明しています。

- 法第5条は、使用者は労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払い義務を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随義務として当然に安全配慮義務を負うことを規定したものであること。

- 法第5条の「労働契約に伴い」は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随義務として当然に、使用者は安全配慮義務を負うことを明らかにしたものであること。

- 法第5条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものであること。

- 法第5条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて必要な配慮をすることが求められるものであること。

なお、労働安全衛生法をはじめとする労働安全衛生関係法令においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されており、これらは当然に遵守されなければならないとされています。

従業員の安全と健康を守る企業の責任

以上のとおり、企業は従業員の安全と健康を守る法的な責任が課されています。

具体的には、労働者の職種や労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、心身の健康を守る責任があり、そのために適切な措置を採ることが法的に求められているといえます。

【参考】従業員を守るための対策とは?カスタマーハラスメントと企業の安全配慮義務の重要性について弁護士が解説

カスタマーハラスメントと安全配慮義務違反の関係

カスタマーハラスメントと安全配慮義務違反の関係について、以下で解説します。

カスタマーハラスメントによる従業員の被害事例

まず、具体的な被害事例を挙げていきます。

従業員に暴力を振るう

- 酩酊状態の乗客に声をかけた鉄道係員に殴りかかる。

- 家賃を支払うよう伝えた賃貸保証会社の従業員の首元をつかみ壁に押し付ける。

暴言を吐く

精算機のエラー音が鳴ったため対応しようとした鉄道係員に対して「早くしろ、クズ!」「殺すぞボケ!」「人殺しの会社で働いてて気持ちいいんか」などと暴言を吐く。

店舗や窓口に来て大声で怒鳴りながらクレームを言う

「ぶっ殺すぞ!」と吐き捨て、強くカウンターを叩く。

不当な要求

- 商品に傷がついていたと難癖をつけ、店員に土下座を要求する。

- 汚れがないのに宿泊の度に清掃不備を指摘し、部屋のグレードアップの要求

又は客の前での清掃を要求する。

継続的・執拗な嫌がらせ

短時間に集中して「殺すぞ」などの暴言を吐いたほか、無言電話を100回以上

繰り返す。

長時間の拘束

- 6時間に及ぶクレームの電話をする。

- 真夏の炎天下で、配達員に対して長時間説教をする。

【参考】これってハラスメント?法律上のハラスメントの判断基準を@具体例をベースに弁護士が解説

企業が適切な対応を怠った場合の法的リスク

判例によれば、企業には安全配慮義務の一環として、カスタマーハラスメントを防止する措置を採る法律上の義務があるとされています。

そうであるにもかかわらず、企業がカスタマーハラスメントに対して適切な措置を採らず放置すると、企業が従業員に対して損害賠償責任を負うリスクが法発生すると考えられます。

先に述べたとおり、企業には安全配慮義務の一環としてカスタマーハラスメントを防止する措置を採るべき法的義務があります。そのため、この義務を怠り、それがために従業員がカスタマーハラスメントを受けて精神的な苦痛を受けた場合には、加害者が不法行為に基づく損害賠償責任を負うだけでなく、企業は債務不履行に基づく損害賠償責任を負うこととなります。

損害賠償の金額は場合によっては多額に及ぶこともあり、企業にとっては大きな損失となる危険性があります。

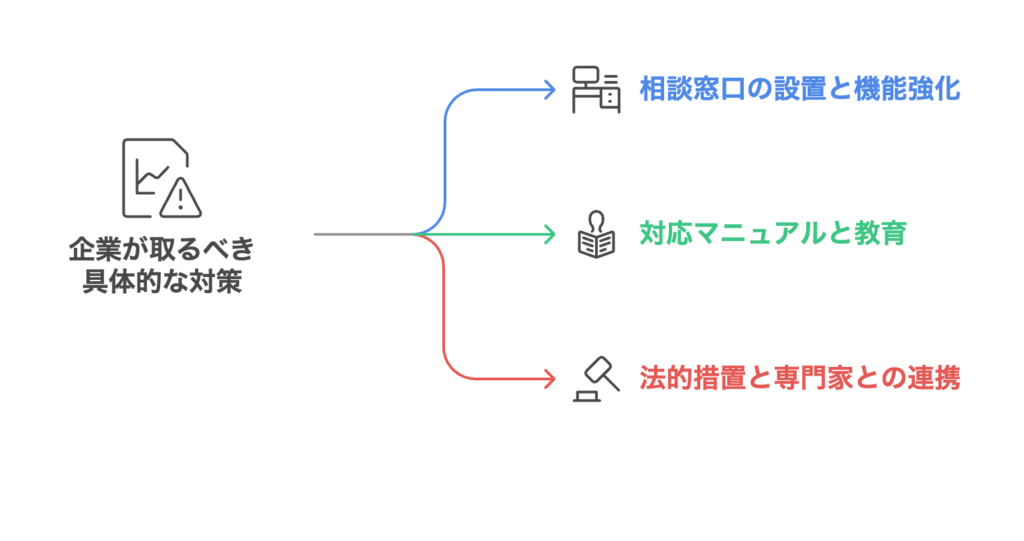

企業が取るべき具体的な対策

次に、カスタマーハラスメントから従業員を守るために企業が採るべき対策について解説します。

相談窓口の設置と機能強化

カスタマーハラスメントを受けた従業員が気軽に相談できるように、相談窓口を設置することが必要です。

そして、ただ窓口を設置するだけでなく、それが有効に機能するように強化することが必要です。

具体的には、窓口となる従業員が、カスタマーハラスメントに対する自社の基本方針、対応手順、上層部への報告の流れ等を理解できるようにすることが求められます。

また、カスタマーハラスメントを受けた従業員は精神的なダメージを負っている可能性が高いため、窓口となる従業員は、よく話を聞いてこれを緩和できるようにしなければなりません。

状況に応じて、産業医や産業カウンセラーなどにスムーズにつなげるよう、万全なアフターケアがとれるようにすることが必要です。

【参考】社外にハラスメント相談窓口を設置するメリット|ハラスメントの相談は弁護士へ

対応マニュアルの作成と従業員教育

カスタマーハラスメントが発生したときの対応方法についてマニュアルを作成することも、従業員を守るために重要なことです。

そしてそのマニュアルを元に、顧客対応をする従業員やアルバイト、現場対応の責任者、相談窓口の従業員向けに研修を行い、カスタマーハラスメントに対してどのように対応すべきかという意識づけをすることも求められます。

【参考】クレーム対応マニュアルを社内で作成するには?業種別でおさえておくべきクレーム対応の基本を解説

法的措置の準備と専門家との連携

先ほども述べたとおり、カスタマーハラスメントは、威力業務妨害罪や脅迫罪、強要罪などの犯罪に該当する場合があるだけでなく、民事上も不法行為というものが成立し、加害者に損害賠償請求をすることが可能です。

カスタマーハラスメントに屈しないためには、これらを念頭に置いた法的措置を採ることが必要な場合もあります。

例えば、捜査機関に対して告訴状や被害届を提出して刑事事件化する、内容証明を送付したり訴訟を提起したりして害賠償請求を行うなどです。

そして、法的措置を採るにあたっては、専門家たる弁護士に相談し、場合によっては依頼することを検討するのが良いでしょう。

告訴状は一般の方が作成するには難しく、内容証明や訴状に弁護士名があることによって、損害賠償請求が実効性を伴うこととなるからです。

企業内ですべて処理しようとせず、弁護士の力を借りることで、カスタマーハラスメントを有効に抑止することが可能となります。

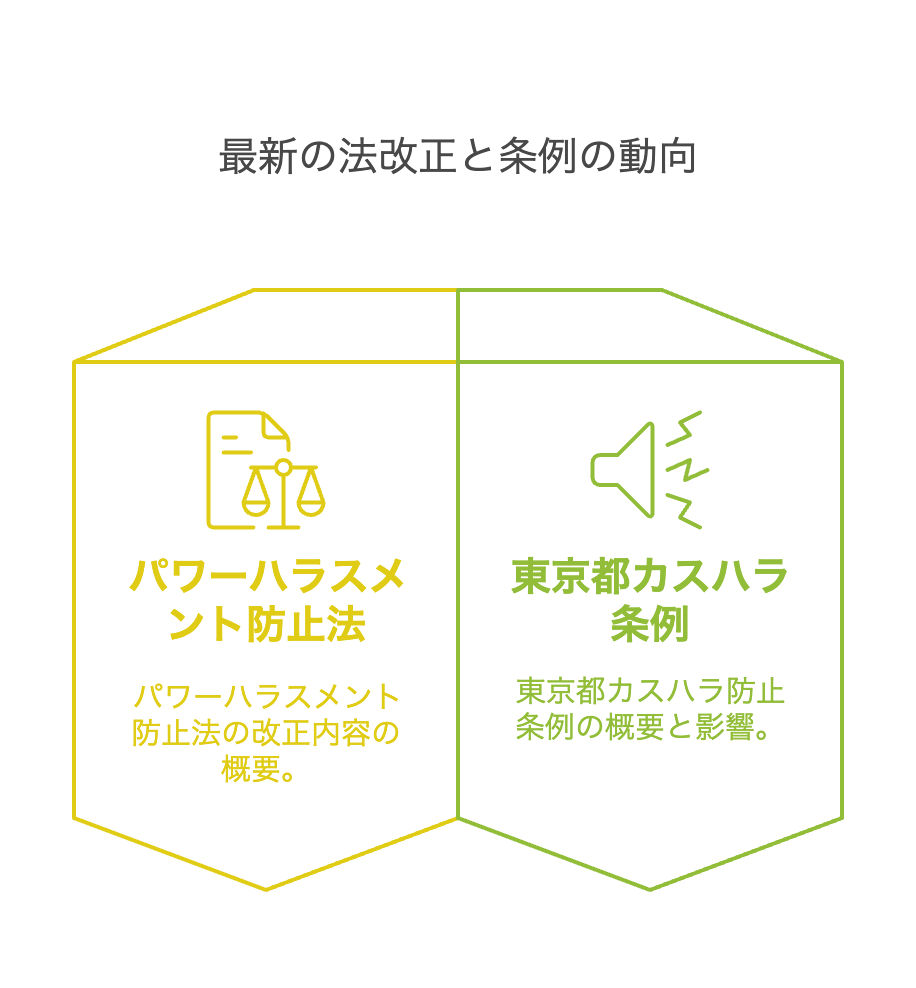

最新の法改正と条例の動向

カスタマーハラスメント対策に関する最新の法改正や条例の動向について、解説します。

パワハラ防止法の改正内容

パワハラ防止法と呼ばれるのは、労働施策総合推進法です。

この法律の法改正により2020年6月より、パワハラを防止するための措置が第企業に義務付けられたことから(注:中小企業に対しては2022年4月から義務付け)、パワハラ防止法と呼ばれるようになりました。

そして、2024年12月16日、カスタマーハラスメント防止対策を企業に義務付ける方針案が、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会において示され、了承されました。

そこで、パワハラ防止法に従業員保護に向けた体制整備などを盛り込み、2025年1月の通常国会で改正を目指すものとされています。

具体的には、以下の内容での改正が検討されています。

カスタマーハラスメントの定義

パワハラ防止法改正方針案においては、カスタマーハラスメントについて、①行為者が顧客や取引先などで、②社会通念上、相当範囲を超えた言動に該当し、③就業環境に悪影響をもたらすものと定義されています。

②は、暴行や脅迫、中傷などを想定しており、今後パワハラ防止法に基づく指針で具体例が示されることとなっています。

企業に義務付ける措置

パワハラ防止法改正方針案においては。企業に義務づける措置として、従業員向けの相談窓口の設置や対応方針の社内外への周知などが挙げられています。

同時に、顧客のクレームが全てカスタマーハラスメントに該当するわけではなく、企業に対して消費者の権利を尊重することも求めています。

【参考】消費者トラブル・クレーマー

東京都カスハラ防止条例の概要と影響

2025年4月1日から東京都カスハラ防止条例が施行されます。

この条例はカスハラ防止について全国で初めて制定されたものであり、今後、同様の条例制定の動きが他の地方公共団体に波及する可能性があり、非常に注目されています。

カスハラ防止条例は、以下の3つの柱からなっています。

カスタマーハラスメントの禁止

何人もあらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならないとされています。

カスタマーハラスメント防止の責務

カスタマーハラスメントの防止に関する基本理念を定め、都や顧客等、就業者、事業者にカスタマーハラスメント防止の措置を講ずることを求めています。

単にカスタマーハラスメントを禁止するだけでなく、防止の責務を定めたことが東京都カスハラ防止条例の特徴といえます。

都の施策

カスタマーハラスメントの防止に関する指針を定め、都が実施する施策の推進、事業者による措置等を規定しています。

具体的には都の防止施策に対する事業者の協力の努力義務、事業者の従業員の安全確保の努力義務等が挙げられます。

カスタマーハラスメント対応は弁護士法人山本総合法律事務所

昨今、カスタマーハラスメントに対応するために幅広い措置を設けることが企業に求められていることがお分かりいただけたことと思います。

企業としては、自社の取り組みが法的に十分なものか、加害者に対してどのような措置を採ればよいのか判断が難しいことも少なくないでしょう。

当事務所は、カスタマーハラスメント対策に精通しており、企業の皆様のサポートを十分に行うことができます。

カスタマーハラスメント対応でお困りの企業の皆様は、ぜひ当事務所にご相談ください。お待ちしております。

お気軽に

ご相談ください

CONTACT

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。