新着情報 NEWS & TOPICS

会社内で問題行動を起こす社員がいる場合、その対応に苦慮する企業も少なくありません。社員の雇用は、法律上手厚く保護されていますので、問題社員だからといって企業は簡単に当該社員を辞めさせることができません。

問題社員を辞めさせる場合には、適切な手続きを踏んで行わなければ、不当解雇を理由に訴えられるリスクがありますので注意が必要です。

今回は、問題社員を辞めさせる方法とその際の注意点などについて、企業法務に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

目次

問題社員を放置することで会社側に生じるリスク

問題社員がいる場合、企業として適切に対応しなければ、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

職場環境の悪化

問題社員は、以下のような言動をすることがあります。

- 他の社員へのパワハラやセクハラ

- 業務中に居眠り

- 業務と無関係なおしゃべりを繰り返す

- 遅刻や無断欠勤

- 職場内でこのような言動をする問題社員がいると、他の社員が問題社員の業務をカバーしなければならず、負担が増加してしまいます。また、問題社員を放置すると職場環境が悪化して、職場の雰囲気自体も悪くなってしまいます。

このような状態が続くと、生産性の低下を招き、企業の売り上げにも深刻な影響を与えるリスクがあります。

優秀な人材の流出

問題社員がいることで負担が増えたと感じる社員がいると、この職場で働き続ける意義を失ってしまい、離職する社員が増加するおそれもあります。

企業にとって必要な戦力である優秀な人材が流出してしまうと、中長期的にみて大きな損失となります。人材の育成は、一朝一夕にはできませんので、経験豊富な社員が辞めてしまうのは経営上のリスクを招くおそれもあるでしょう。

企業イメージの悪化

問題社員が取引先とトラブルを起こしたり、プライベートで犯罪などを起こしたりすると、問題社員を雇用する企業のイメージの低下を招くリスクがあります。

問題社員が起こしたトラブルや犯罪の内容によっては、問題社員個人の問題ではなく、会社の責任が問われる事態にもなりかねません。

【参考】問題社員に退職した頂くためには?企業が知っておくべきリスクと対処法を弁護士が解説

問題社員の辞めさせ方

問題社員がいる場合、「問題社員を辞めさせたい」と考える企業も多いと思います。企業が問題社員を辞めさせる方法としては、主に以下の4つの方法が考えられます。

退職勧奨

退職勧奨とは、会社が社員に対して退職を促すことで、社員に辞めてもらう方法です。

退職勧奨は、あくまでも退職を促すという効果しかありませんので、退職を強制することはできません。退職勧奨を受けた社員が自らの意思で会社を退職してくれれば、辞めてもらうことができます。

もっとも、問題社員は、自分が問題行動をしているという自覚がないことも多いため、退職勧奨をしても簡単には辞めてくれないケースも少なくありません。

普通解雇

普通解雇とは、労働契約上の債務不履行を理由として、社員を辞めさせる方法です。

退職勧奨は、退職を促すという効果しかありませんでしたが、解雇は、会社側の意思で一方的に雇用契約関係を解消することができます。

そのため、退職勧奨に応じない問題社員がいる場合には、解雇が選択肢の一つとなるでしょう。

諭旨解雇

諭旨解雇とは、会社が社員に退職を勧告し、社員に退職届を提出してもらった上で解雇する懲戒処分です。

懲戒処分として行われる解雇になりますので、問題社員の言動が懲戒事由に該当することが必要になります。懲戒解雇の中では2番目に重い処分とされています。

懲戒解雇

懲戒解雇とは、企業秩序違反などの重大な問題を起こした社員に対して、会社側の意思で一方的に雇用契約関係を解消する懲戒処分です。

懲戒解雇は、諭旨解雇と同様に懲戒処分の一種になりますが、退職するかどうかの自由は社員には与えられていませんので、懲戒処分の中でももっとも重い処分とされています。

【参考】「問題社員を解雇するには?」円満な解雇を実現するための対応策と過去事例のご紹介

企業が退職を促す際の注意点と流れ

以下では、企業が問題社員に対して退職勧奨をする際の注意点と退職勧奨をする場合の流れについて説明します。

問題社員に退職勧奨をする際の注意点

退職勧奨は、企業から社員に対して退職を促すことしかできません。退職勧奨の方法や態様が退職を強要していると評価されると、違法な退職強要にあたり、退職が無効になるリスクがあります。

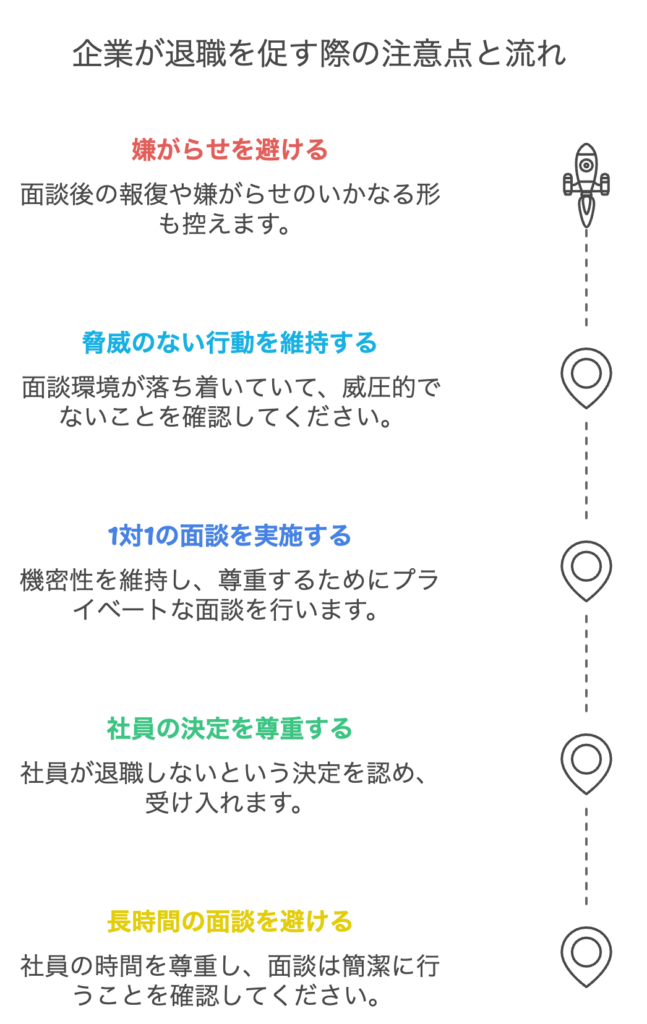

違法な退職強要にあたらないようにするためにも、以下の点に注意しながら退職勧奨を進めていきましょう。

長時間にわたる退職勧奨をしない

退職勧奨をする際には、社員と面談をすることになりますが、1回あたりの面談時間が社会通念上相当といえる限度を超えていると、違法な退職強要だと評価される可能性があります。

面談時間には、特に決まりはありませんが、面談時には退職勧奨の理由や条件を伝えるにとどめ、長時間社員を拘束しないように注意しましょう。

社員が退職しない意思を明確にした後も面談を繰り返さない

退職勧奨に応じて退職するかどうかを決めるのは社員自身です。社員が退職しない意思を明確に示した後も退職勧奨の面談を繰り返すのは、退職を強要されていると評価されるリスクが高くなります。

ただし、退職条件の上乗せなど当初の退職条件から変更があった場合には、退職しない意思を明確にした後でも再度面談の機会を設けることができます。

大人数で面談しない

退職勧奨の面談で、社員1人に対して、会社側が大人数で対応するのは、社員に対して心理的なプレッシャーを与えることになります。そのため、複数人で対応するとしても、最低限の人数で対応するようにしましょう。

面談時に威圧的な言動をしない

退職勧奨の面接時に「退職届を出さないと解雇する」、「このまま会社に残っても居場所はない」などと威圧的な発言をすると違法な退職強要と評価される可能性があります。

また、大声で退職を迫ったり、退職に応じるまで部屋から出られないようにするなどの対応をした場合も違法な退職強要を評価される可能性があります。

退職勧奨に応じないからといって嫌がらせをしない

退職勧奨に応じてくれない社員がいるからといって、そのことを理由に配置転換や出向などを行ってはいけません。また、仕事を与えない、過剰な業務を負担させるなどの対応も退職強要と評価される可能性のある事情になります。

【参考】問題社員への対応方法とトラブルの予防策について弁護士が解説

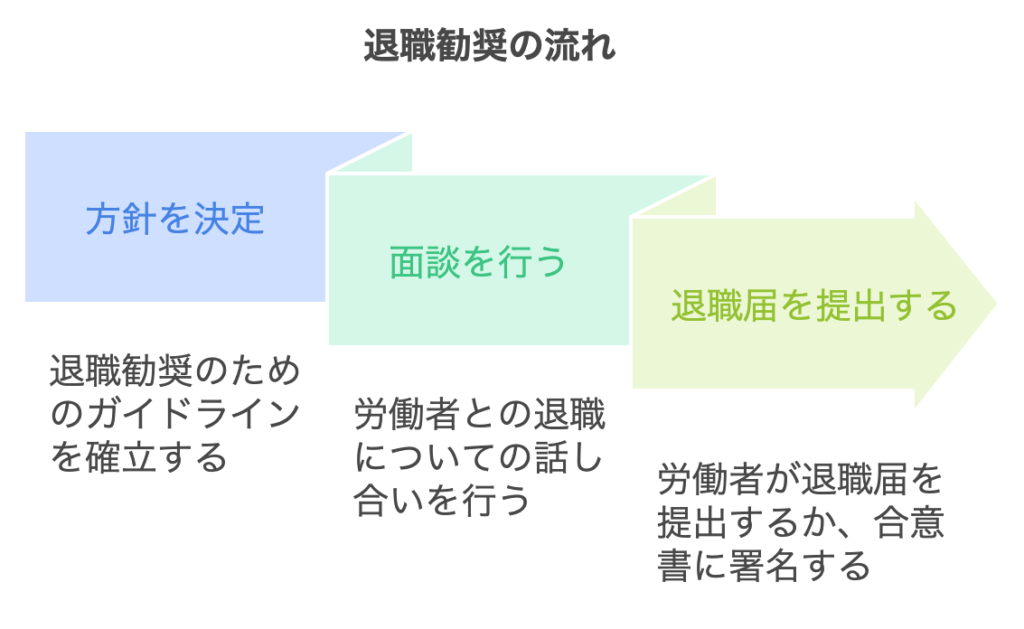

退職勧奨の流れ

問題社員に対して退職勧奨をする場合には、以下のような流れで行います。

退職勧奨の方針を決定

問題社員に対して退職勧奨をする際には、退職勧奨の目的や退職勧奨の対象になった理由を伝えて、納得してもらう必要があります。そのため、まずは人事部などの担当部署において、協議を行い、退職勧奨の目的や理由などを整理することが大切です。

また、退職勧奨の際に問題社員に提示する退職条件も決定しておくようにしましょう。

労働者との面談を行う

退職勧奨の方針が決定したら、次は、対象となる問題社員と面談をして退職勧奨を行います。

退職勧奨を行う際には、対象社員を個室に呼び出して行うのが一般的です。対象社員に対して、退職勧奨の説明をし、社員からの質問や反論などに対しては、真摯に対応するように努めましょう。

退職勧奨に応じるかどうかを判断するにはある程度の時間が必要になりますので、その場で回答を求めずに、期限を設けて検討を促すようにしてください。

退職届の提出または退職合意書の作成

問題社員が退職に応じる意向を示したときは、合意による退職であることを明確にするためにも退職届の退出または退職合意書の作成を行います。後になって不当解雇であると主張される可能性もありますので、必ず書面を作成しておくようにしましょう。

【参考】事例で分かる!問題社員対応のマニュアルと対応時の注意点

問題社員を辞めさせたいときは?考えるべき選択肢

問題社員が退職勧奨に応じない場合には、最終的には「解雇」を検討することになります。ただし、解雇はあくまでも最終手段になりますので、以下のような方法で対応できるかどうかを検討する必要があります。

改善の余地がないか

解雇には厳格な法規制がありますので、安易に解雇を選択してしまうと不当解雇になってしまうリスクがあります。そのため、まずは解雇以外の方法を検討することが大切です。

問題行動を行う社員がいるなら、それを放置するのではなく、適切な注意と指導により改善を図るようにしましょう。繰り返し注意や指導をすることにより、問題行動の改善がなされれば、解雇をすることなく貴重な戦力になってくれるでしょう。

なお、問題社員に対して、改善のための注意や指導をしたことは、解雇の相当性を判断する要素の一つとなります。そのため、問題社員に対して行った注意や指導の内容は、書面やデータに残すなどして証拠化しておくことが重要です。

配置転換等が可能か

現在の部署では、十分な能力を発揮できない社員であっても、本人の適性に合った部署や業務に配置転換をすることにより、問題が解決することがあります。また、問題行動を起こす原因が職場内の人間関係にあるような場合にも、配置転換や出向などにより状況が改善される可能性があります。

そのため、問題社員を解雇する前提として、配置転換などが可能であるかを検討してみるとよいでしょう。改善のための注意・指導と同様に配置転換を検討したことも、解雇の相当性を判断する要素の一つになりますので、最終的に解雇を選択する際にも役に立つといえます。

ただし、問題社員を辞めさせるための不当な動機や目的による配置転換は、権利濫用として無効と判断されるリスクがありますので注意が必要です。

諭旨解雇・懲戒解雇以外の懲戒処分が可能か

懲戒処分には、諭旨解雇や懲戒解雇以外にも以下のような種類があります。

- 戒告

- 譴責

- 減給

- 出勤停止

- 降格

諭旨解雇や懲戒解雇は、懲戒処分の中でも特に重い処分になりますので、具体的な状況によっては相当性を欠き、懲戒処分が無効であると判断されるリスクがあります。

そのため、懲戒処分をする場合には、諭旨解雇や懲戒解雇以外の懲戒処分が可能であるかも検討するようにしましょう。問題行動を起こす社員がいる場合には、まずは軽い懲戒処分から行い、それでも問題行動を繰り返すようであれば、徐々に重い処分を行います。それでも改善が見られないようであれば最終的に懲戒解雇を選択することになります。このように段階的に懲戒処分を行うことで、処分が無効となるリスクを最小限に抑えることができます。

【参考】問題社員は解雇できる?企業経営者が知っておくべき解雇に関する基礎知識

問題社員を辞めさせる際の注意点

問題社員を辞めさせる際には、以下の点に注意が必要です。

法律上の解雇禁止事由に該当しないことを確認

解雇は、社員の生活基盤を奪う重大な処分ですので、法律上、解雇が禁止されているケースがあります。代表的な解雇禁止事由を挙げると、以下のとおりです。

- 業務上災害の療養期間とその後30日間の解雇(労働基準法19条)

- 産前産後休業期間とその後30日間の解雇(労働基準法19条)

- 労基署への申告を理由とする解雇(労働基準法104条2項)

- 育児・介護休業などを申し出たことを理由とする解雇(育児・介護休業法10条、16条など)

- 労働組合の組合員を理由とする解雇(労働組合法7条)

- 性別を理由とする解雇(男女雇用機会均等法6条4号)

- 女性が結婚・妊娠・出産したことなどを理由とする解雇(男女雇用機会均等法9条)

問題社員であったとしても、上記のようなケースに該当する場合には、解雇をすることはできません。

解雇要件の該当性を慎重に検討する

会社が社員を解雇するためには、労働契約法16条の要件を満たす必要があります。労働契約法16条では、解雇に「客観的に合理的な理由」があること、および「社会通念上相当」であることが要件とされています。

客観的に合理的な理由があるとは、問題社員が就業規則に規定された解雇事由に該当するかどうかという観点で審査がなされます。また、社会通念上相当とは、解雇が最終的手段であることを前提に他にとりうる手段がなかったかどうかという観点で審査がなされます。

解雇の要件は、非常に厳格なものとなっていますので、不当解雇のリスクを減らすためにも、慎重に判断を進めることが大切です。

解雇の正当性を証明できる証拠を残しておく

会社側において検討した結果、解雇要件を満たすと判断したとしても、問題社員からは不当解雇であるとして訴えられてしまう可能性があります。将来、訴訟になったとしても会社側の解雇処分の正当性を立証できるように、解雇の正当性を証明できる証拠を残しておくようにしましょう。

解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要

問題社員を解雇する場合には、原則として30日前までの解雇予告が必要になります(労働基準法20条)。解雇予告は、口頭でも可能ですが、口頭での解雇予告通知では後々トラブルになう可能性もありますので、問題社員への解雇予告は、必ず書面により行い、当該社員から解雇予告通知を受領した旨のサインなどをもらっておくとよいでしょう。

なお、解雇予告期間が30日に満たなかったとしても、不足する日数分の解雇予告手当を支払うことで有効に解雇することができます。

問題社員対応に関するご相談は弁護士法人山本総合法律事務所へ

問題社員を辞めさせるためには、厳格な要件を満たさなければなりません。問題社員だからといって安易に解雇してしまうと、不当解雇を理由として訴えられてしまうリスクがありますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に事前に相談をすれば、問題社員の辞めさせ方やその際の注意点についてアドバイスしてくれますので、不当解雇になるリスクを最小限に抑えることができます。また、依頼すれば問題社員の対応を弁護士に任せることができますので、会社側の負担を大幅に軽減することができます。

このような問題社員対応は、労働問題に詳しい弁護士に依頼することが必要になりますので、労働問題に関する経験と実績豊富な弁護士法人山本法律事務所までご相談ください。

お気軽に

ご相談ください

CONTACT

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。